首記のとおり。去年はカメラ故障につき動画が残せなかったので、統計で大まかな流れをつかむことにしたさ。

(そこっ!今更とかいわないっ!?)

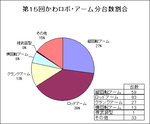

意外とロッドアーム多かったんですな。

ただ、山を超えて攻撃できるロッドアーム(大型+中型展開)は11台ですか...全体の5%と考えると、意外と少ないね。

やはり380制限のおかげで、ロングリーチのアームが作りにくくなっているってことなんじゃろか?

また、分類してて思ったのが、決勝で活躍してるロボって、回転系だと大型化する傾向にあるんじゃね(やはり)

小型機は数こそ多いものの、上位で見たロボ自体は少ない....いわゆる発展途上といったところか。

たまーに小型で出力重視なロボとかいるけどさ。燐以外にもね。

ただ、そういった無理して高い性能引き出せているのは身内ばかりで、

一般的にはサイズ拡大化の傾向だろうな。

そんな大型を安定して数多く倒すためには、ロッドメインの機体としてはそれなりにリーチを伸ばす必要があるわけで....

<リーチ、約400~600(カウンターステア付)>

方向性としては間違ってないんかな。